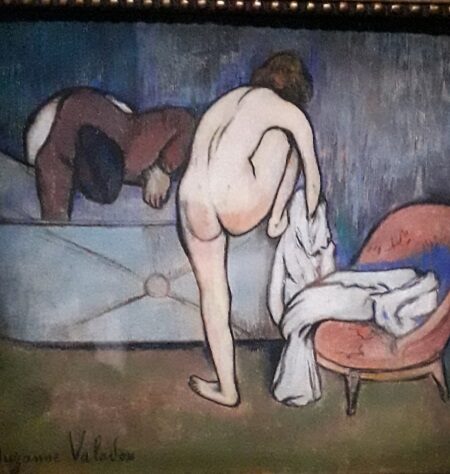

Le Centre Pompidou consacre une monographie à Suzanne Valadon (1865-1938), artiste audacieuse, l’une des plus importantes de sa génération. À la marge des courants de son époque, tels que le cubisme ou l’art abstrait, elle peint ce qu’elle observe : les visages, les corps, au féminin comme au masculin, des nus sans artifice.

L’exposition raconte la carrière de l’artiste, depuis ses débuts de modèle du tout-Montmartre. Durant ses séances de pose, Suzanne Valadon observe et apprend les différentes techniques de dessin et de peinture. Impressionné par son talent, Edgar Degas lui ouvre son atelier et lui achète ses dessins qu’il qualifie de « méchants et souples ». Le trait appuyé qui cerne les corps et les objets est la « signature » de Suzanne Valadon. D’autres peintres de son temps sont exposés tout au long du parcours : Henri Matisse, Edgar Degas, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec (c’est lui qui l’a appelée Suzanne), Paul Cézanne, Marie Laurencin et d’autres artistes femmes contemporaines… le style de Suzanne Valadon reste reconnaissable et sa modernité évidente.

A travers plus de 200 oeuvres, l’exposition présente ses deux médiums de prédilection, le dessin et la peinture. Les nombreux dessins, dont certains rarement montrés, sont une vraie découverte « coup de coeur » !

Cinq sections thématiques structurent le parcours : Apprendre par l’observation, Portraits de famille, « Je peins les gens pour apprendre à les connaître », « La vraie théorie, c’est la nature qui l’impose » et, Le nu : un regard féminin.

Suzanne Valadon peint les portraits comme elle les perçoit, sans complaisance, pour son entourage comme pour elle-même dans ses autoportraits à différents âges. Dans Portraits de famille, (1912), elle est la seule à regarder de face, son amant André Utter regarde au loin, sa mère ridée fait une moue et son fils Maurice Utrillo semble bien abattu. En revanche, ses peintures de la nature, plus tardives, semblent apaisées et douces.

Après avoir posé nue pour des artistes, Suzanne Valadon peint très tôt des nus féminins et masculins, en rupture avec les conventions de son époque : Adam et Eve en 1909 (elle doit ajouter une feuille de vigne à Adam !), La joie de vivre en 1911 ou encore Le lancement du filet en 1914 (comparer l’huile sur toile et le dessin préparatoire). Dans ces trois peintures, elle prend pour modèle masculin André Utter.

Vous avez également visité cette exposition

Déposer un témoignage